– Você vai sair assim?

A pergunta soou constrangimento. Esse “assim” não era um “assim” qualquer: era sugestivo e parecia dar espaço apenas a uma resposta. Com a boca cheia de água e pasta de dente, tratei de prolongar o bochecho da escovação e, antes que pudesse cuspir os restos do meu almoço recém digerido, minha sogra continuou:

– Sabe o que é, bem? É que não pega bem moça de família sair assim na rua – e disse novamente aquele “assim”, apontando para os meus seios que, sem sutiã ou qualquer outro acessório de sustentação, se distribuíam caídos pelo decote do meu vestidinho frente-única.

Ainda com um pouco de água e pasta de dente no canto dos lábios, respondi com leve temor e desconcerto:

– Vou… Na verdade não tenho outra roupa, então…

– Pera que eu vou te emprestar um sutiã meu… – e foi até o quarto procurar um modelo que pudesse dar forma aos meus seios.

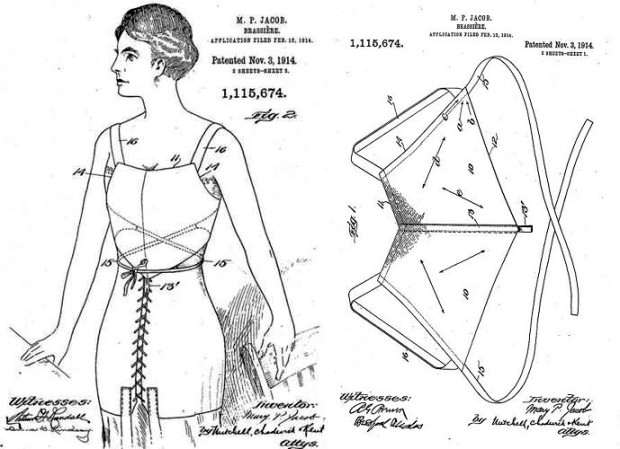

Enquanto isso, fiquei no banheiro sem saber ao certo como reagir, pensando em possibilidades de me livrar da situação sem qualquer constrangimento ou “saia-justa” (ou seria o caso de “sutiã justo”?). Antes que pudesse pensar em um jeito simples de me livrar do desembaraço, minha sogra reapareceu com um sutiã branco do estilo “nadador” que, ironicamente, tratou de afogar meus seios em duas placas de bojo que se uniam por um pequeno feixe de plástico bem no centro de cada um deles.

Enquanto fazia um pequeno ajuste nas alças, que ficaram um pouco largas devido a diferença de nossos corpos, minha sogra explicava com ar de sabedoria antiga:

– Seio grande geralmente é caído. Não tem problema você não usar sutiã aqui ou na sua casa, mas na rua as pessoas podem falar. Tem muita gente maldosa aí no mundo e, além disso, você pode acabar constrangendo até mesmo o Gabriel.

Durante o trajeto de volta pra casa, ainda um pouco constrangida, me lembrei que minha sogra não tinha sido a primeira a alertar sobre os meus seios. O primeiro a fazê-lo foi meu pai, que frequentemente me perguntava se eu tinha interesse em fazer cirurgia de redução para que eles não ficassem tão caídos. Num outro dia, estava caminhando pela rua e ouvi um menino gritar: “E aí, meio quilo de teta!” – respondi com meio quilo da minha mão no colarinho dele.

A primeira coisa que fiz quando cheguei foi tirar o sutiã que havia ganhado. Mal fechei a porta de casa e já fui me despindo em direção ao quarto como quem tirava uma criatura grudenta do próprio corpo. Parei diante de um espelho de corpo inteiro colocado ao lado de uma pequena cômoda e observei meus seios por um longo instante. Notei que as veias que os rodeavam estavam mais esverdeadas e saltadas do que de costume. Os segurei com as duas mãos como uma tentativa falha de adivinhar quanto eles pesariam. Os levantei até o centro do meu peito e os juntei imaginando como eles ficariam caso fossem mais erguidos.

Tentei encontrar motivos que dessem qualquer razão aos argumentos da minha sogra e de tantos outros que já tinham me alertado, mas percebi que tudo aquilo não se tratava de sutiãs ou dos meus seios caídos. Era sobre eu e como meu corpo poderia ser objeto de fetiche e, até mesmo, causador de um possível incômodo ou constrangimento para outras pessoas.

O moralismo que há tempos diz encarar o corpo como algo sagrado parece não fazer sentido em uma sociedade que cada vez mais retira a intimidade e a individualidade do corpo, pelo contrário: o coloca disponível para todos como objeto de especulação. Meu corpo não está para mim; está para os outros.

Seja nas ruas, de maneira física; ou na internet, de maneira virtual, o corpo está sempre à mostra. O corpo é cada vez mais um bem social, ironicamente numa época onde as pessoas potencializam suas relações por meio de aparatos tecnológicos que as distanciam fisicamente.

Além disso, toda essa discussão sobre seios caídos e sutiãs também me fez lembrar da obsessão que se tem em admirar tudo que está “em cima” – e não somente em termos de padrões de beleza femininos. Em um edifício empresarial, já parou pra pensar que os cargos mais importantes ficam na parte de cima? Ou expressões como: “Ele deu a volta por cima!”; “Você viu Fulana? Tá com tudo em cima!”; “Ele está por cima da carne sêca!”; “E aí, cara, tudo em cima?” – e por aí vai nosso complexo por tudo que está em cima.